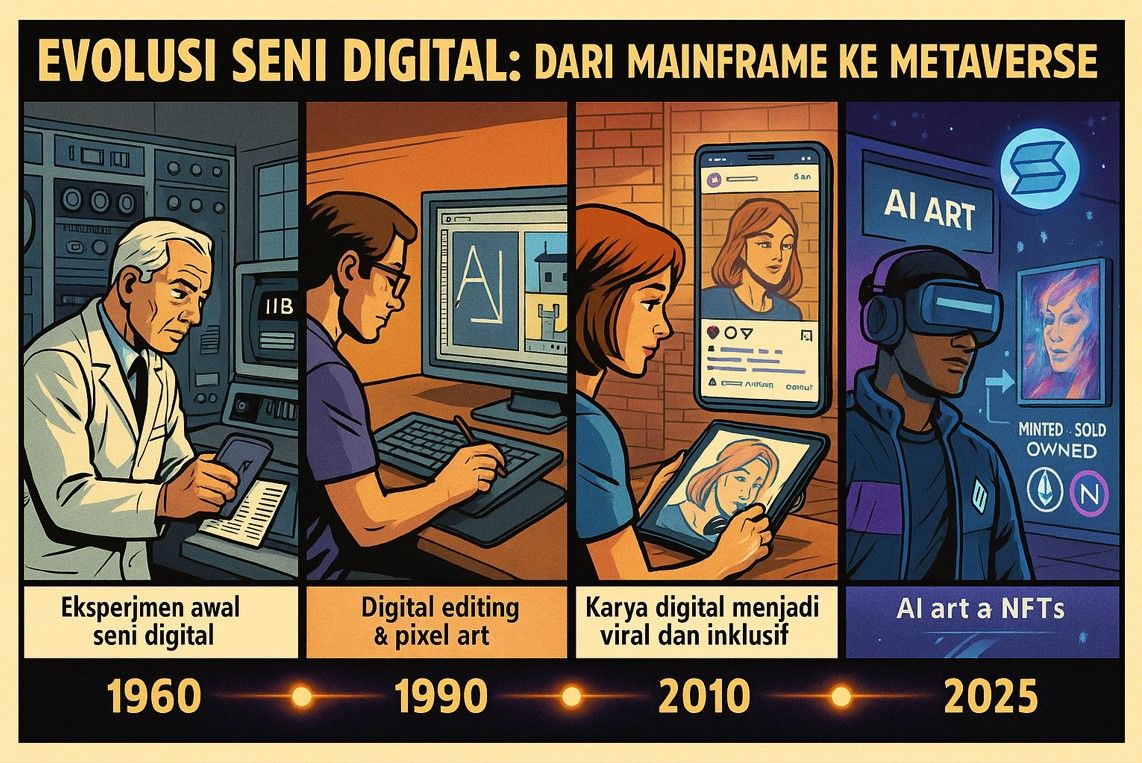

Perkembangan Seni Digital: Dari Komputer Mainframe hingga NFT dan AI

Seni digital terus berevolusi, dari eksperimen awal menggunakan komputer mainframe pada 1960-an hingga karya canggih berbasis kecerdasan buatan dan NFT di era kini. Meskipun istilah “seni digital” mulai populer pada akhir 1980-an dan awal 1990-an seiring meningkatnya penggunaan komputer pribadi dan internet, para pelopor seperti Vera Molnár dan Frieder Nake telah mulai menciptakan gambar algoritmik menggunakan komputer sejak awal.

Pada tahun 1967, seniman Fluxus Alison Knowles bahkan memprogram komputer Siemens 4004 untuk menciptakan puisi digital berjudul The House of Dust. Kini, warisan semacam ini dilanjutkan oleh seniman kontemporer seperti Refik Anadol dan Sasha Stiles. Anadol dikenal dengan instalasi imersif yang memvisualisasikan data menggunakan AI, sementara Stiles menulis puisi dalam kolaborasi dengan alter ego kecerdasan buatan.

Salah satu karya paling menonjol adalah Unsupervised (2022) oleh Refik Anadol, sebuah instalasi besar di Museum of Modern Art (MoMA), New York. Anadol melatih model pembelajaran mesin untuk menafsirkan data koleksi MoMA selama 200 tahun terakhir dan menampilkannya dalam bentuk visual yang berubah secara real-time, mengikuti kondisi lingkungan sekitar seperti cahaya, suara, dan cuaca.

Meski karya tersebut juga dijual sebagai NFT, Anadol menyertakan sertifikat fisik, komputer khusus, dan layar untuk mendampingi karya tersebut. NFT sendiri merupakan sertifikat digital kepemilikan yang dapat menyimpan informasi mengenai kepemilikan, royalti, dan aturan transfer karya. NFT untuk Unsupervised dirilis melalui marketplace Feral File dan MoMA telah mengakuisisi karya tersebut.

NFT tidak selalu berarti karya hanya hidup secara digital. Banyak seniman, seperti Urs Fischer, Daniel Arsham, dan Sarah Meyohas, juga menggabungkan NFT dengan karya fisik.

Sementara itu, kolektor seni asal Hong Kong, Jehan Chu, menilai bahwa batasan seni digital sulit didefinisikan. “Bagi saya, seni digital adalah karya yang memanfaatkan medium komputer dan komputasi secara langsung, serta mengeksplorasi konsep-konsep di dalamnya,” ujar Chu.

Jehan Chu pertama kali membeli seni digital dalam bentuk lukisan fisik karya Robert Alice dalam seri Portraits of a Mind, yang juga disertai NFT. Lukisan tersebut menampilkan potongan kode peluncuran teknologi Bitcoin pada 2009. Kini seperempat koleksinya terdiri dari karya digital.

Menurut Chu, mengoleksi seni digital kini tidak serumit dulu. “Bagi yang belum terbiasa dengan dunia digital, proses belajar dan mengoleksi seni digital sudah semudah menggunakan media sosial atau masuk ke Gmail,” ujarnya.

Pembelian karya digital tidak selalu membutuhkan mata uang kripto. Platform seperti Nifty Gateway menjual NFT dengan harga dalam USD dan bisa dibeli menggunakan kartu kredit atau transfer bank. Wallet kripto bisa dibuat dan didanai secara mudah, misalnya melalui platform Tezos.

Dalam mengenali karya seni digital yang bernilai, Chu menyarankan agar kolektor baru memulai dari institusi atau kurator yang telah memiliki reputasi. Ia menyebut MoMA, LACMA, dan kurator seperti Hans Ulrich Obrist serta Christiane Paul sebagai rujukan yang tepat. Galeri seperti Nagel Draxler, Bitforms, Pace Verso, dan Ora-Ora juga memberikan kontribusi penting dalam membuat seni digital lebih mudah diakses.

Pameran seperti Code Chronicles di Bitforms (2023) dan Generative Canvas di Ora-Ora (2024) menunjukkan berbagai pendekatan dalam seni generatif — dari sistem berbasis algoritma hingga penggunaan AI. Di Generative Canvas, seniman Peng Jian menggunakan perangkat lunak untuk meregenerasi foto sebagai dasar lukisan kanvas, membuktikan bahwa proses digital juga bisa menghasilkan karya fisik.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, pemahaman tentang seni digital pun semakin meluas. “Seni digital benar-benar merupakan seni dari generasi ini,” ujar Chu. “Mengingat kehidupan kita yang semakin digital, seniman adalah pihak terbaik untuk membantu kita memahami dunia digital.”